こんにちは。ヒデキです。

ブログを続けていると、

多くの人が一度は

「書くネタが浮かばない…」

という壁にぶつかった事が

あるのでは?と思います。

実際に私自身、ツールの使い方や

アイデアの出し方がわかっていない時は

何度もネタ切れになってしまう事が

ありました。

今でこそキーワードツールを活用したり

ネタの探し方について身につける事が

出来るようになりましたが、

それすら分からないと

苦労させられますよね。

特に毎日更新や週数回の更新を

習慣にしていると、

ネタ切れはモチベーション低下や

更新ストップの原因にもなります。

ブログ界隈では開設後は

「3ヶ月で100記事を書きましょう」

という暗黙のルール

みたいなものもありますし、

それが出来ずに人知れず苦しんでいる人も

実は多いのではないでしょうか?

仕事をしている人であれば、

クタクタになって帰宅してから

さらにブログを書く気力も

湧かなかったりしますからね。

しかし、視点や情報源を

少し変えるだけで、

アイデアは無限に

生まれてくるものです。

私もやり方を見直してから

少なくともネタ切れを起こす事は

ほとんど無くなりましたね。

そこでこの記事では

「ブログ ネタ切れ」

というテーマについて、

私自身の経験とSEO視点を踏まえた上で

ネタ切れを解消するための具体策を

ご紹介していきたいと思います。

ブログでネタ切れが起こる主な理由

ネタ切れというのは単に

「書くことがない」

というわけではなく、見方を変えると

情報収集や発想のパターンが

固定化されている場合が

実は多かったりします。

実際に私自身も記事のネタは

自分の頭の中から捻り出してようやく書く

といったなかば苦行とも言えるような方法で

ネタ出しをしていた時期もありました。

この方法でも可能と言えば

可能ではありますが、

やはり継続するとなると長続きしづらい

方法になってくるのは

目に見えていたりしますね。

そもそもこのやり方というのは、

自身の頭の中に記事を書くだけの

インプット量が豊富にある事が前提です。

知識や経験が浅いうちは

インプットを続けながら

アウトプットの両方をこなしていく必要が

あるのです。

これは単に労力が2倍となってしまいますし、

これを毎日続けるとなると

次第に息切れを起こしてしまうのが

目に見えてしまいますよね。

他にも、以下のような原因がある場合は

精神的にもネタ切れに追い込まれてしまう

可能性があるかもしれません。

・書き尽くしたと思い込んでいる

テーマを狭く捉えすぎると「もう書くことがない」と錯覚してしまいます。

・情報収集の習慣がない

普段からネタをメモしていないと、更新時にアイデアがゼロの状態になります。

・読者ニーズの把握不足

自分が書きたい内容ばかりだと、需要のある記事が減ってしまいます。

・更新のプレッシャーによる思考停止

「更新しなきゃ」という焦りが逆に発想を狭めます。

ネタ切れで記事更新が止まってしまうと

元も子も無くなってしまうので、

あまり自分を追い込めすぎないように

するのが大切だったりします。

では、ネタ切れを防ぐための方法として

どうすればよいのか?

それについては解決策と実践方法について

以下にまとめていきます。

ネタ切れを防ぐための7つの解決策と実践方法

1. 過去記事をリライトする

過去記事のリライトをする事も

ネタ切れを解消する方法として

実は効果を発揮します。

ブログというのは書きっぱなしで

終わりではなく、

定期的なメンテナンスやリライト

が必要になってきます。

例えば1年前に書いた記事を見直すと、

古い情報が書かれていたり、

リンク切れが見つかることがあります。

古い情報をそのままにしておくと

読者にとって価値を

感じてもらえませんし、

検索エンジンからも評価を下げられる

要因となってしまいます。

また、定期的なリライトをしていく事で

新たな視点で記事を見る事が出来るので、

そこから次に書くネタを

思いつく事もあります。

一般的なブログの戦略の一つとして

アクセスのある記事内において

関連するキーワードを元に

横展開していく戦略があります。

例えば、

「ブログ 稼ぎ方」

のキーワードで記事を書いた場合、

・ブログの解説方法

・アフィリエイトの種類

・アフィリエイトを始める手順

・おすすめASP〇〇選

・無料ブログと有料ブログの違い

といったように、1つの記事を起点に

展開していく事を横展開と言います。

基本的には、リライトをするポイントを

まとめておくと以下の通りとなります。

・タイトルの見直し(検索キーワードを含める)

・最新情報や統計データの追記

・内部リンク・外部リンクの更新

・画像や挿絵の差し替え

このように、必要に応じて

追記文を挿入するなどの

対策が必要です。

ちなみに、私も過去に

100記事投稿した辺りで

記事のリライトをしたところ、

アクセスが月間500PVだったものが

1,500PVと3倍になったことがあります。

主に内部リンクを挿入する事で

それぞれの記事との橋渡しとなり、

クローラー(Googleのロボット)が

記事を巡回しやすくなったので、

結果的にアクセスアップに繋がりました。

2. 関連キーワードから広げる

関連キーワードから広げる際に、

「ラッコキーワード」

「キーワードプランナー」

といったキーワードツールを使う事で、

メインキーワードに関連する

検索語が一覧で表示されます。

⇨ラッコキーワードはコチラ

⇨キーワードプランナーはコチラ

※どちらも最初は無料で

使う事が出来ますが、

個人的にはラッコキーワードの

ライトプランを契約する事を

お勧めします。

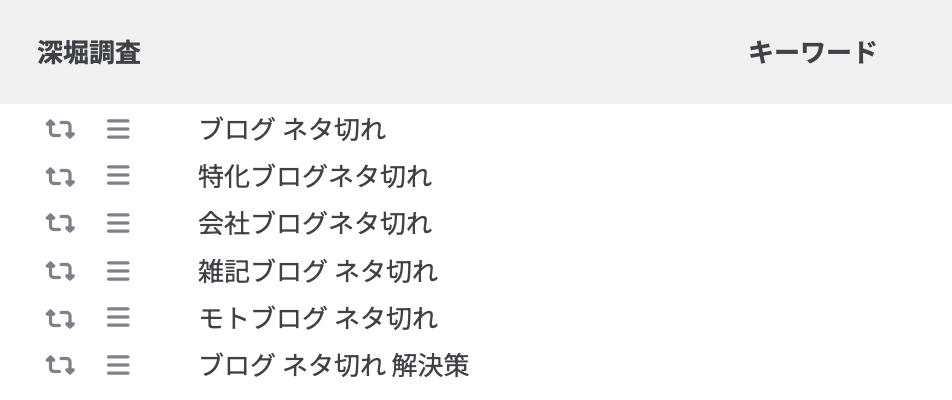

たとえば「ブログ ネタ切れ」からは

以下のような派生キーワードが得られます。

※実際にラッコキーワードを使って

調べた結果がコチラです

このように、派生テーマを使えば

同じキーワードでも複数の記事を

作成する事ができます。

何でもかんでも自分の頭の中から

捻り出そうとするのではなく、

有効なツールを使っていこうとする

柔軟な姿勢は必要になってきます。

3. 読者の質問を記事化する

コメント欄やSNSで読者が

質問してきた内容というのは、

実は宝の山だったりします。

このような質問には検索需要が

高いことが多いので、

実際に記事を書いてみる事で

SEO的にも有利に働く事が

多かったりします。

例えば

「ブログ記事のネタ帳はどう作るの?」

という質問をもらった事があります。

そこで、

「ブログのネタ探し方」

といったキーワードで記事を

書くきっかけとなりました。

そこで具体的なメモアプリや

管理方法を記事化する事で

長期的にアクセスを

集める事となったのです。

ほんの些細な事でも構わないので、

試しにSNSで質問を受けてみたり

ブログやメルマガで募集してみるのも

良いと思います。

実際に聞いてみると

過去に自分が躓いたポイントや

意外な部分が抜け落ちているといった事が

見えてくる事がありますね。

4. トレンドを取り入れる

最新のニュースや流行、

季節イベントとブログテーマを

掛け合わせる事でネタが広がります。

私もこの手法はよくやっていますが、

定期的にバズったりもするので

かなり効果的だと思います。

特に

「季節キーワード×〇〇」

といったように組み合わせる事で、

毎年シーズンが来るたびに

検索需要が高まるといった

副産物がありますね。

一方で最新のトレンドと

組み合わせた場合、

一時的なアクセス増を見込めても

記事の寿命自体が短いといった

デメリットもあったりします。

その瞬間の爆発力はありますが、

長くても1週間程度の寿命だったりも

するんですね。

例えば以下のような記事タイトルとして

記事を書いていく事が

出来るようになります。

・季節イベント例:

「クリスマスに読まれる記事ネタ集」

・流行例:

「ChatGPTを活用したブログネタの探し方」

・ニュース例:

「Googleのアルゴリズム変更とネタ選びの関係」

コチラを参考にしつつ

ツールを使用しながらネタを

見つけてみてください。

5. 他ジャンルからヒントを得る

普段のジャンルに限定せず、

全く別の分野に目を向ける事で

インスピレーションを

受ける事があります。

ブログの戦略としてジャンルに特化して

記事作成をしていくのが望ましいです。

ですが、ブログ初心者の方にとっては

それよりも先にネタ切れを起こしてしまう

心配の方が勝ってしまいます。

そこで少しジャンルの視野を広げてみると

また別の角度からの視点が

開ける事があります。

例えば私の場合、

元々は画家として活動をしていましたが、

活動に行き詰まった為、

「情報発信」

という全く別のジャンルに

足を踏み入れた経緯があります。

そもそもネットサーフィンしか

やった事ありませんでしたし、

文章を書く事すら苦手でした。

そんな自分でも続けていく事で

情報発信の大切さを知る

きっかけにもなりました。

これにより、製作時間と

お金を捻出する方法を

アルバイト以外で身につける事で、

この両方を得る事にも繋がりましたね。

このように、一つの事だけに固執せず

多角的な視点を持つ事で

意外な突破光が拓ける事があります。

行き詰まった際は

一旦目の前の事から離れて

別の方法を模索してみるのも

一つの手です。

6. 体験談を深掘りする

自分の体験談はオリジナル性が高く、

同じ内容の記事は他に存在しません。

特に失敗談や試行錯誤の記録は

読者の共感を得やすいのでお勧めです。

また、そのような体験談を

記事に含める事で、

SEO対策としても強化する事が出来ます。

その体験談がより具体的でリアルな程

人から興味が持たれやすいですし、

唯一無二な体験として

扱われるようにもなります。

もしあなたが

「自分は特別な人間じゃない」

などと思っているのであれば、

その認識を変える事から

始めてみる事をおすすめします。

その理由として上でも言いましたが

誰一人として同じ体験をする訳ではない。

と言えるからですね。

それがたとえ家に10年以上

引きこもる人生でも、

その時間をどう使ったのかであったり、

どんな事を考えていたのかなど、

その時間を体験した人にしか

分かり得ない事でもあります。

会社員として働いている人も

もちろん素晴らしいですが、

家に引きこもり続けられる人も

一つの才能だとも思うからです。

たとえそこに後悔があったとしても、

そこから這い上がっていく物語を

創り上げていったり、

ブログで発信していく事で

新たな人生の選択肢にもなり得ます。

なのでもしあなたが特別なスキルや

能力が無かったとしても

それを悔いる必要はありません。

あなたが感じた事であったり

気持ちの変化などを文章や動画などで

発信をしていく事で、

それが付加価値として意味があるものと

なり得てくるのですね。

7. まとめ記事を作成する

関連記事をひとつにまとめた

「ハブ記事」

はSEO的にも非常に有効です。

これは私自身も

実体験としてありましたが、

まとめ記事を作る事で

さらに1段階SEO的にも

強化できた実感があります。

少なくともハブ記事を作る事で

ブログの全体像を知る事が出来たり

ジャンルごとの全体像が把握できたりと

色々と便利です。

これはブロガーにとっても

読者にとっても分かりやすい構造なので、

結果的にSEO的にもプラスになってくる

という訳ですね。

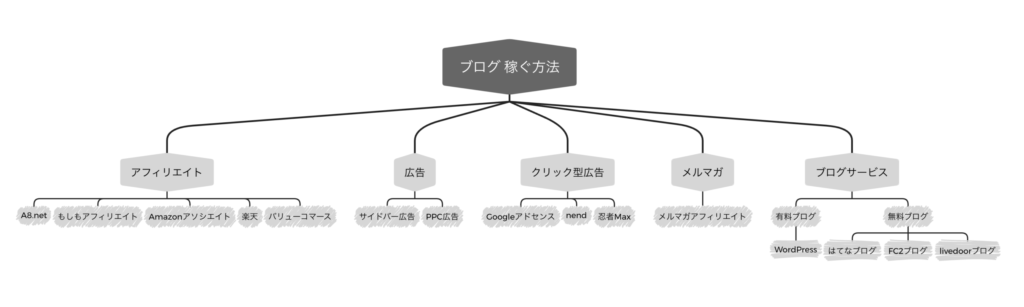

たとえば

「ブログの稼ぎ方」

というまとめページを作り、

各詳細記事へリンクすることで

回遊率を向上させる事が出来ます。

イメージとしては

下の図のような感じですね。

(画像をタップして拡大)

ちなみにこのマインドマップは

『Xmind』というサービスを

利用しています。

【Xmindはコチラ】

⇨https://jp.xmind.net

(無料版だけでも十分な性能です)

このような構造で

記事の作成を心がける事で、

SEO対策になるだけでなく

自分が次にどのような

記事を書けばいいのかが

一目でわかる事が出来ます。

行き当たりばったりで書こうとすると

道に迷ってしまう人もいると思うので、

そういう人はこのようなマインドマップを

事前に作っておく事をお勧めします。

ネタ切れを防ぐ日常習慣

記事を書き続けるためには、

日常的にネタをストックする習慣が

大切です。

例えば以下のような習慣を取り入れる事で

日頃からキーワードを探す目を

養う事となります。

・スマホのメモアプリを使ってメモする

・ニュースサイトやSNSでの話題を保存

・読んだ本や観た映画の感想をメモ

・写真フォルダから記事のヒントを探す

・散歩中に思い浮かんだネタをメモ

・購入した商品の使い心地をメモする

・何気なく観ているチャンネルからヒントを得る

このように、いたる所で

ネタが落ちているので、

常にアンテナを張っていると

様々なネタを拾いやすくなります。

よくある質問(FAQ)

Q1. ネタ切れ時は無理に更新すべき?

A. 質の低い記事を量産するより、

リライトやネタ探しに時間を使った方が

長期的には有利です。

Q2. ネタのストックは何個あれば安心?

A. 最低でも2週間分(10〜14個)あると

精神的に余裕を持って更新できます。

Q3. 他人の記事を参考にしてもいい?

A. 参考にするのはOKですが、

必ず自分の言葉と視点で書き直し、

オリジナリティを加えてください。

まとめ

ブログのネタ切れは「情報の入り口」を

変えることで簡単に解消する事が

できます。

過去記事のリライトや

関連キーワード調査、

読者の質問活用、トレンドとの

掛け合わせなど、

日常的に取り入れれば

アイデアは尽きません。

継続的に更新できるブログは

検索エンジンからの評価も高まるので、

結果的にアクセスや収益の安定化にも

繋がっていきます。

これを読んでいるあなたも

今日からでも小さなネタ探し習慣を

始めてみてはいかがでしょうか?

それでは、最後までお読みいただき

どうもありがとうございました!

コメント